福井を満喫!あわら温泉お泊りツアー(1泊2日)

- 所要時間

- 2日

- 交通手段

- 車

このコースの概要

- 武生IC

-

- タケフナイフビレッジ

-

- 越前そばの里

-

- 西山公園

-

- 道の駅西山公園

-

- あわら温泉街

-

- 東尋坊

-

- 大本山永平寺

-

- 一乗谷朝倉氏遺跡

-

- 福井IC

-

関西の奥座敷「あわら温泉」にてゆったり身体を癒しながら、福井の伝統と観光名所を満喫するツアー! 初日は越前打刃物の製作体験や越前そばのそば打ち体験をした後、「西山公園」で四季折々の自然を満喫! 2日目は「東尋坊」、「大本山永平寺」、「一乗谷朝倉氏遺跡」といった福井の名所を巡ります。 春から秋におすすめのプランです。

武生IC

タケフナイフビレッジ

作業風景を見学できる越前打刃物の共同工房

タケフナイフビレッジには、14社の刃物会社で運営する「共同工房」があり、それぞれの職人が自社製品を作る様子を見学することができます。火花が飛び交う鍛造の光景は、ものづくりの迫力を間近で感じられます。

各社の商品はもちろん、タケフナイフビレッジオリジナルの商品も職人たちが力を合わせて製作。会社の垣根を超えたチームワークも、この場所ならではの魅力です。

体験教室も人気で、個人向けの「包丁教室」では、材料を熱して鍛え、柄をつけて仕上げるまで、ほぼすべての工程を体験可能。現役の職人が丁寧に教えてくれるので安心です。作った包丁はその日に持ち帰ることができるので、自分だけの特別な一本が旅の思い出になりますよ。

【工場見学】

共同工房内には作業風景を一望出来るスロープがございます。ご自由にご見学ください。

土日は工房で働く職人が少なくなることから、平日の見学がおすすめです。

料金:無料

時間:9時~17時

【包丁教室】

①両刃包丁教室

材料を熱してハンマーで鍛造する所から、焼入れ・研ぎ・名入れ・柄付けまで、ほぼ全ての工程を体験できます。

対象年齢:18歳以上

所要時間:6時間

開始時間:9時30分~

体験金額:20,000円(予約時に補償金として5,000円の支払い)

予約受付:こちらからご予約下さい(1週間前までに要予約、不定期開催)

②小出刃研ぎ、③両刃研ぎ

②お魚をさばいたり、刺身をするときに使われる「片刃」の小出刃包丁を砥石で研いで、柄をつけて完成させるコースです。

③一般的な家庭用包丁である「両刃」の包丁を砥石で研いで、柄をつけて完成させるコースです。

対象年齢:18歳以上

所要時間:1~2時間

開始時間:10時30分~、13時30分~

体験金額:②5,000円、③6,000円(予約時に補償金として3,000円の支払い)

予約受付:こちらからご予約下さい(1週間前までに要予約、不定期開催)

越前そばの里

団体OK!老舗製麺所直営のそば打ち体験施設

1日で約5万食を作りあげる越前そば発祥の地で「そば打ち体験」にチャレンジしてみませんか。

モニターを使った丁寧な指導で、初めての方でも安心して体験できます。お子様も体験できますので、家族みんなでお楽しみいただけます。打ちたてのそばをすぐに食べられるのも魅力。

また、そばの生産工程をガラス越しで見学できたり、資料館では越前そばの歴史を学べます。

武生製麺は2025年1月に創業100年を迎えました。すべて手作業だった当初から機械化になった今でも、そば製造の伝統技法は今も職人の手によって受け継がれています。

<所要時間>

約90分(そば打ち体験、お召し上がり、後片付け)

<料金>

1打ち(2皿分):2,200円

・ご希望で「天ぷら盛り合わせ(1人前600円)」のご提供ができます

ご予約の際にお申込みください

・打ったそばは、お持ち帰りいただくことも可能です(賞味期限2日)

<予約>

①10時00分~11時30分(空き状況確認・ご予約はこちら)

②12時30分~14時00分(空き状況確認・ご予約はこちら)

・ネット上での予約受付は前日までです

・当日のご予約は、お電話にてお問合せください(0778-21-0272)

<注意事項>

・そば切りで包丁を使いますので、小さなお子様は保護者同伴でお願いします

・体験中に衣服が汚れる場合がありますので、エプロンをお持ちください

(使い捨てエプロンの販売もございます)

・イベント時などはお持ち帰りのみとさせていただく場合がございます

<その他>

・15時00分~16時00分(所要時間約60分)で、そば打ち体験のみのご予約も可能です

打ったそばは、お持ち帰りいただけます

料金は1打ち(2皿分)2,200円 空き状況確認・ご予約はこちら

・以前実施していた「水ようかんづくり」体験は現在休止中です。

西山公園

日本海側随一のつつじの名所

約5万株のつつじが咲き乱れる西山公園は日本海側随一のつつじの名所です。毎年5月上旬には盛大に「つつじまつり」が開催されます。園内には広い芝生広場や大型遊具、レッサーパンダが人気の西山動物園(無料)、日本庭園などがあり、150年余りの歴史と自然豊かな美しい景観から「日本の歴史公園100選」に選定されています。

他にも、約1,000本の桜や、約1,600本のもみじ、冬は雪吊りの銀世界など、四季を通じて楽しむことができます。

道の駅西山公園

5月上旬~中旬には約5万株ものツツジが彩る日本海側随一のつつじの名所西山公園の隣に立地し、花と緑につつまれた「道の駅西山公園」。地元農家の新鮮な野菜や、眼鏡・漆器・繊維の展示販売を行うコーナーがあり、鯖江のものづくり情報を発信しています。施設内にはエレベーターが設置されており、最上階の吊り橋を渡ると西山公園の中腹まで行くことができます。

あわら温泉街

福井県の代表的な温泉街。

明治16年の開湯以来、たくさんのお客様をお迎えしてきたあわら温泉は、「関西の奥座敷」と呼ばれるほど風雅な温泉まちです。多くの文人墨客に愛されてきたあわらの風情と情緒は、今もそのもてなしの心の中に生き続けています。

また、源泉が74本あり、旅館ごとに温泉の泉質や効能が異なるのも特徴です。

市内をお得にを楽しみたいときは、「ランチ・スイーツめぐりクーポン」をぜひご利用ください。クーポン券をお買い求めいただくことで、ランチやスイーツ・温泉たまごづくり体験をお楽しみいただける他、日帰り入浴の割引券などもついてきます!

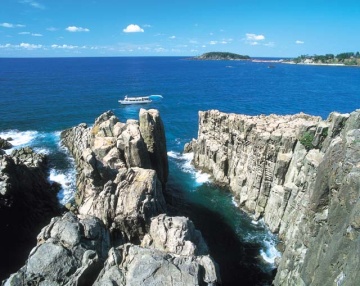

東尋坊

刑事ドラマの”あの”名シーンが目の前に!福井が誇る断崖絶壁!!

サスペンスドラマの終盤、断崖絶壁の海岸で刑事に追い詰められた犯人が犯行を自供する。。。

そんなシーンに見覚えのある方は多いのではないでしょうか!

坂井市にある『東尋坊』は、まさにそんな名シーンに相応しい福井が誇る舞台です!

『東尋坊』は約1kmにおよぶ大規模な柱状節理。崖っぷちに立つと思わず足がすくんでしまいます。

世界でもこれほどまでに大規模な柱状節理は珍しく「世界三大奇勝」に数えられます!

その希少性は全国でも認められており、「国の天然記念物」に指定され、「日本の地質百選」にも選ばれています。

また、夕陽の名所としても知られており、「日本の夕陽百選」にも選定されています。

さらに近年では、太陽が水平線に沈む際に数秒だけ緑色に光る現象である「グリーンフラッシュ」を年数回見ることができるスポットとしても話題になっています。

東尋坊では様々な事業者が多種多様なサービスを提供しており、来る人を飽きさせません。

東尋坊の崖っぷちから見下ろす海も迫力がありますが、海上や空中から見る東尋坊も迫力があり見ごたえがあります!

東尋坊商店街のマップ・店舗情報を見たい方はこちらをクリック(東尋坊商店街マップ)

海上から東尋坊を見上げたい方はコチラをクリック(東尋坊観光遊覧船公式サイト)

空中から東尋坊を眺めたい方はコチラをクリック(バーチャルスカイ公式サイト)

ガイド付きで東尋坊を散策したい方はコチラをクリック(ドラマチックアースツアー予約サイト)

また、福井県観光連盟でも特集記事を作成しているので是非ご覧ください!

東尋坊を最大限楽しみたい方はこちらの記事をどうぞ!!

夕陽が有名な東尋坊!ふく旅ライターさんの夕陽スポット5選にも選出されています!

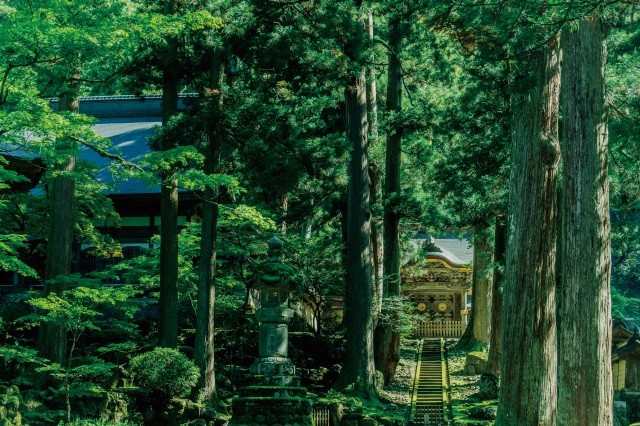

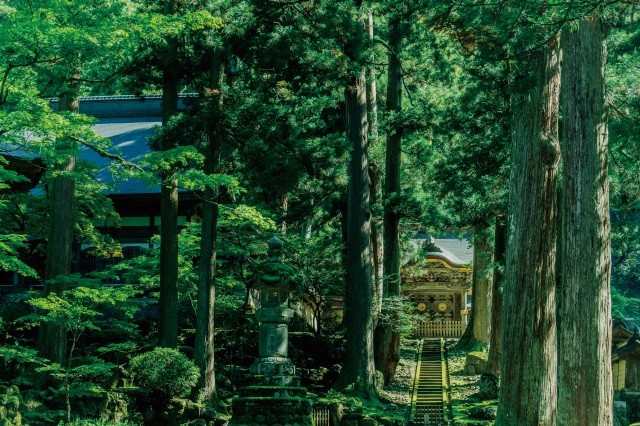

大本山永平寺

道元禅師によって開かれた禅の修行道場

寛元2年(1244)、道元禅師によって開かれた禅の修行道場。深山幽谷の境内には70余りもの殿堂楼閣が建ち並び、中でも「七堂伽藍」と呼ばれる7つのお堂(法堂・仏殿・僧堂・庫院・山門・東司・浴室)は、僧侶が修行をする清浄な場所として特に重要な建物とされています。『永平寺』では今も多くの修行僧が日々厳しい修行に励んでおり、参拝者はその様子を伺い知ることができます。

一乗谷朝倉氏遺跡

朝倉氏約100年間の栄華が眠る城下町跡

福井市の南東約10キロ、一乗谷にある一乗谷朝倉氏遺跡は、戦国時代に朝倉氏五代が約100年間にわたって越前の国を支配した城下町跡。武家屋敷・寺院・町屋・職人屋敷や道路に至るまで町並がほぼ完全な姿で発掘され、遺跡は、国の特別史跡・特別名勝、出土品は重要文化財に指定されています。