条件指定検索

- エリアを選択

- カテゴリを選択

- こだわり条件を選択

- 現在地からの距離

検索結果

148件ありました

- 並び順

- アクセス数順(週間)

- 更新順

- 現在地から近い順

- タイル表示

- リスト表示

- マップ表示

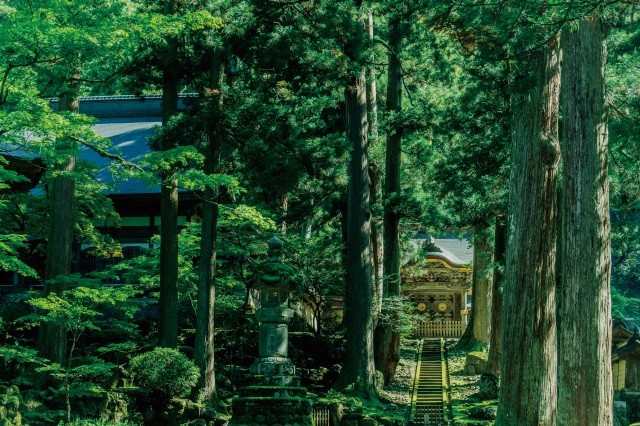

- 大本山永平寺

- 寛元2年(1244)、道元禅師によって開かれた禅の修行道場。深山幽谷の境内には70余りもの殿堂楼閣が建ち並び、中でも「七堂伽藍」と呼ばれる7つのお堂(法堂・仏殿・僧堂・庫院・山門・東司・浴室)は、僧侶が修行をする清浄な場所として特に重要な建物とされています…

-

- 永平寺・奥越

- 永平寺町

- detail_1089.html

- 若狭瓜割名水公園 瓜割の滝

- 全国名水百選に選ばれている「瓜割の滝」。瓜も割れるほどに冷たいことからこの名がつけられました。瓜割の滝の周辺に広がる森は、木の間から光が差し込み、岩には苔が群生する幻想的な光景。庭園内には、1万株ものアジサイや、桜、モミジなどが植えられており、四季…

-

- 若狭路

- 若狭町

- detail_1511.html

- 御誕生寺

- 越前市庄田町の静かな山間にある曹洞宗の寺院「御誕生寺」は、修行僧たちが日々修行に励む修行専門の寺。通称「猫寺」と呼ばれ、行き場のない猫たちを引き取り、現在約30匹程度の猫が暮らしています。招き猫おみくじや猫の御朱印帳、猫だらけの御朱印もあり、猫好きさ…

-

- 丹南

- 越前市

- detail_1631.html

- 白山平泉寺 / 平泉寺白山神社

- 境内は一面に緑の美しい苔で覆われ「苔宮」「苔寺」とも呼ばれますが、現在は明治の神仏分離令により寺号を廃止し、白山神社となっています。養老元年(717年)に泰澄大師によって開かれたと伝わり、白山信仰の越前側の拠点となりました。平安後期には天台宗比叡山延暦…

-

- 永平寺・奥越

- 勝山市

- detail_1105.html

- 毛谷黒龍神社

- 九頭竜川の守護神として、国土安隠、万民守護のため創建された神社。日本古来の四大明神の一つといわれ、越前松平家の祈願所でもある。強い力で邪気を払い、ネガティブな気持ちを取り去るパワースポットとして人気。

-

- あわら・坂井・福井市

- 福井市

- detail_4982.html

- 柴田神社(北庄城址)

- 戦国武将、柴田勝家は織田信長から49万石を与えられ、数年の歳月をかけて居城である北庄城(きたのしょうじょう)を築いたと言われています。城を訪れたスペインの宣教師、ルイス・フロイスは九重の天守などを見て、その壮大さに感嘆しています。天正11年(1583)、対立…

-

- あわら・坂井・福井市

- 福井市

- detail_1057.html

- 岡太神社・大瀧神社

- 国の重要文化財の指定を受けている、日本でも珍しい「紙の神様」を祀っている神社です。今から千五百年ほど前、継体天皇が越前におられ男大迹皇子と呼ばれていたころ、この村里の岡太川の上流に美しい姫が現れて、「この地は清らかな水に恵まれているから、この水で紙…

-

- 丹南

- 越前市

- detail_1048.html

- 氣比神宮

- 仲哀天皇ほか六座を祀り、「越前一の宮」「北陸道総鎮守」とも称される古社です。佐渡ヶ島から漂着したムロで建立したと伝わる大鳥居は、木造としては、「広島・厳島神社」「奈良・春日大社」と並ぶ「日本三大木造鳥居」のひとつで、国の重要文化財に指定されています…

-

- 若狭路

- 敦賀市

- detail_1062.html

- 弁財天白龍王大権現

- 弁財天白龍王大権現の創建は奈良時代の養老元年(717)に泰澄大師が開基した『平泉寺白山神社』の末寺が当地にも開かれ、その境内に祀られていたと伝えられています。戦国時代の天正2年(1574)一向一揆の兵火により『平泉寺白山神社』が大きな被害を受けて弁財天も…

-

- 永平寺・奥越

- 永平寺町

- detail_1106.html

- 越前大仏

- 勝山市の大師山清大寺にある、大仏本尊のモデルは、仏教伝来のルーツ中国河南省洛陽市の郊外の龍門石窟の中にある座像で、身の丈17メートル。奈良大仏(文献16.2メートル・実測14.98メートル)を上回る大きさです。さらに光背は23メートルで2メートルの石台に3メート…

-

- 永平寺・奥越

- 勝山市

- detail_1041.html

- 西光寺(柴田勝家・お市の方墓所)

- 西光寺は柴田勝家、お市の方の菩提寺。朝倉氏滅亡後、勝家が北庄(きたのしょう)に築城する際に吉田郡岡保次郎丸から現在の左内町に移転させたと言われています。境内には勝家、お市の方が眠る墓や、勝家の念持仏や刀、そのほか数々の遺品などが収納・展示されている…

-

- あわら・坂井・福井市

- 福井市

- detail_1645.html

- 丹羽長秀墓所(総光寺)

- 織田信長から「友であり兄弟」と信頼され、柴田勝家とともに織田家の双璧と呼ばれた重臣、丹羽長秀。その長秀の墓は福井市つくもにある総光寺(菩提所として長秀が創建)にあります。長秀は勝家自決後の北庄城主となり、越前・若狭、加賀2郡を領する大大名となりました…

-

- あわら・坂井・福井市

- 福井市

- detail_1646.html

- 越前二の宮 劔神社(剣神社)

- 劔神社は1161年に平清盛によって焼かれてしまいましたが、1164年に清盛の嫡男である平重盛が社殿を復興し、境内の小松建勲神社には平重盛が祀られています。劔神社は1800年の歴史を有する越前国の二の宮(一の宮は敦賀の気比神宮)であり、毎年多くの初詣客でにぎわう…

-

- 丹南

- 越前町

- detail_1095.html

- 佐佳枝廼社

- 福井市中心地にあり、寛永5年(1628年)、福井城内に鎮守として東照宮(徳川家康)を祀ったことに始まります。明治6年(1873年)に福井藩祖である松平秀康の偉業を称え祀るにあたり、松平春獄公が「福井が栄えるように」という願いを込めて「佐佳枝廼社(さかえのやしろ)」…

-

- あわら・坂井・福井市

- 福井市

- detail_1072.html

- 水分神社

- 尼があまりの暑さに水浴すると水が枯れ、「相撲を取れば水がでる」とのお告げに従ったところ湧き出た、との伝来により、毎年6月24日には奉納相撲が開催されています。湧水は「ふくいのおいしい水」に選ばれ、「モネの池」のように綺麗な池も必見です。

-

- あわら・坂井・福井市

- 福井市

- detail_1671.html

- 老梅山 吉峰寺

- 約800年の歴史を誇る、道元禅師入越最初の道場。道元禅師は寛元元年(1243年)波多野義重公の請いにより越前志比庄の吉峰寺に入り、約1年間を過ごしました。吉峰寺では永平寺創建の準備を進めながらも、「正法眼蔵」95巻のうち28巻を書かれました。境内裏には、800年…

-

- 永平寺・奥越

- 永平寺町

- detail_1058.html

- 大安禅寺

- 万治元年(1658)に第4代福井藩主・松平光通が、当時の高僧・大愚禅師に帰依して建てた臨済宗妙心寺派の寺で、歴代福井藩主の菩提寺として知られ、現在も、当時そのままの姿をとどめています。数百点にもおよぶ文化財が保存され、本堂裏には門に葵の紋を配し、笏谷石1,3…

-

- あわら・坂井・福井市

- 福井市

- detail_1087.html

- 瀧谷寺

- 南北朝時代の末期、永和元年(1375年)に創建された三国町最古の寺院です。石畳の参道の両側の老木がうっそうと茂っている姿には趣があります。寺院内の庭園は、昭和4年に日本名勝庭園の一つとして、文部省から福井県で最初の指定を受けたものです。また、境内には国指…

-

- あわら・坂井・福井市

- 坂井市

- detail_1090.html

- 発心寺

- 若狭守護武田元光が1522年に建立した禅曹洞宗の寺。のち荒廃するも京極忠高によって再建。伴信友の碑や山川登美子の墓があります。修行僧の雪中の寒行托鉢は冬の風物詩となっています。

-

- 若狭路

- 小浜市

- detail_1109.html

- 中山寺

- 青葉山の中腹にあり、北陸三十三ヶ所観音霊場第1番の中山寺は、本堂や金剛力士像は国指定重要文化財に指定されています。山門からは高浜の絶景も楽しめます。参拝客の多い寺です。

-

- 若狭路

- 高浜町

- detail_1097.html