高浜七年祭、ついに開幕!町内が祭りの熱気と歓喜に包まれる夢の一週間

福井県高浜町に息づく、6年に一度の壮大な祭典 「高浜七年祭り」 がいよいよ開幕!町全体が祭りの熱気に包まれ、伝統と興奮が交差する、まさに夢のような7日間が始まります。勇壮な神輿、精悍な太刀振、華やかな曳山芸能などの各種芸能、世代を超えて受け継がれる地域の伝統と信仰が息づく壮大なお祭りです。この貴重な祭りの熱狂を、あなたの目で耳で心で体感しませんか?伝統と情熱が交わるこの一週間、高浜町で特別な時間を過ごしましょう!

maruekaho

福井県若狭地方出身のmaruekahoです。

若かりし頃はネオン街に憧れて東京に浮気もしましたが、やっぱり若狭が大好き!という事に気づき帰郷しました。日々カメラの目を通して若狭の風景やお祭りを写し撮っています。

高浜七年祭とは

起源と歴史

この祭りの起源は、戦国時代の永禄12年(1569年)にまで遡ります。かって日本では、疫病や災厄は御霊(死者や怨霊)が原因であると考えられていました。それを鎮めるために行われてきた「御霊会」の一つとして行われてきた祭りで、連歌師・里村紹巴(さとむらじょうは)の紀行文「紹巴道の記」に高浜祇園会と記されていて、450年以上の歴史があるとされています。

2025年開催日程

6月15日(日)神幸祭「神輿卸し(みこしおろし)」

祭初日は、午前8時半ごろより佐伎治神社にて神幸祭が執り行われます。お田植、神楽、太刀振などが境内の舞台で披露され、初日ということもあり演者の気迫あふれる演技に見る者の祭り気分も盛り上がります。各芸能の奉納が終わると神輿の出番です。神社を出発する三基の神輿が境内をダイナミックに暴れまわる様も見どころの一つです。

6月16日(月)巡行祭「山上がり」

祭二日目は、午前9時ごろに高浜町内の7地区が所有している七基の曳山(祭礼の際に使用される飾りがついた山車)が佐伎治神社に揃い踏みします。彩られた曳山が順番に参道を通り神社に向かう光景や、曳山に乗った可愛い子供たちの笑顔に祭り気分が高まります。すべての曳山芸能が一堂に集い神社に奉納される唯一の日で、練習の成果を披露する子供たちの華やかで愛らしい姿に観客から歓声と惜しまない拍手が送られます。

6月17日(火)巡行祭

お田植、太刀振、神楽、曳山が町内を巡行し、御旅所や本陣にて芸能の奉納が執り行われます。

6月18日(水)中日祭「中勇み(なかいさみ)」

祭四日目は、早朝より御旅所を出発した三基の神輿が、担ぎ手の勇ましい掛け声と共にそれぞれの区内を巡幸し、祭り気分を盛り上げます。神輿は自分の区内を出ることはご法度とされていますが、東山区と中ノ山区の境界線の子生川に架かる金米橋(こんぺいばし)周辺で神輿同士の衝突(ケンカ)が起こることもあり、止めに入る神輿の警護の方は大変ですが、ケンカも祭の醍醐味の一つとして祭が盛り上がります。

6月19日(木) 巡行祭

お田植、太刀振、神楽、曳山が町内を巡行し、御旅所や本陣にて芸能の奉納が執り行われます。

6月20日(金) 千秋楽

赤尾町と大西の曳山が出ますが、その他はお休みです。

6月21日(土)還幸祭「足洗い」

祭最終日は、早朝より御旅所を出発した三基の神輿は、午後2時ごろに佐伎治神社へ宮入りして還幸祭が執り行われ、午後3時ごろより太刀振りの奉納があります。

午後4時半ごろより三基の神輿が佐伎治神社を出発して、鳥居浜海岸へ向かいます。砂浜では所狭しと沢山の観客が見守る中に三基の神輿が威勢のいい掛け声とともに現れ、待ってましたとばかりに三基の神輿が押し合いへし合いケンカが始まります。観客の歓声と共に祭りの興奮も最高潮に達します。思いっきり暴れまわった神輿は午後6時ごろより「清祓い(きよはらい)の儀」が執り行われて、三基の神輿が海に入る「足洗い」によって怨霊や疫神が海に帰っていくとされています。

高浜七年祭の詳しいスケジュール等は、下のリンクから「令和7年高浜七年祭マップ」をご覧ください。

神輿と各種芸能

三基の神輿巡幸【東山・中ノ山・西山】

三基の神輿は、旧高浜地区を東山、中ノ山、西山の三つの地域に分かれています。

東山神輿の祭神は稲田姫命(クシナダヒメ)で女神様らしく煌びやかな金色の神輿。中ノ山神輿の祭神は素戔嗚命 (スサノオノミコト)で荒ぶる神にふさわしく、最も大きく担ぎ手の数も一番多くいるはずですが、近年は担ぎ手の数は東山の方が多いかもしれません。西山神輿の祭神は大己貴命 (オオナムチノミコト)で、「日本書紀」では素戔嗚命と稲田姫命の子とされていて、中ノ山と東山がぶつかる夫婦喧嘩?の間に入り、仲を取り持つ親睦の象徴となっています。

お田植【事代区(ことしろく)】

お田植神事は、鍬(くわ)や柄振(えぶり)を手にした若者や早乙女(さおとめ)役の子供が方策を祈願する謡い(うたい)をうたいながら農耕の所作を行います。まず八人ほどの若者が鍬や柄振を持ち円になって謡いながら舞う「ごよがの」で始まります。次に、三人の神主による大田植へと続き、柄振を持つ若者が立ち上がり田をならす所作をしながら謡い、その後に神主と早乙女十数人との掛け合いとなります。

※ 柄振(えぶり)は、土の表面を平らにするための農具です

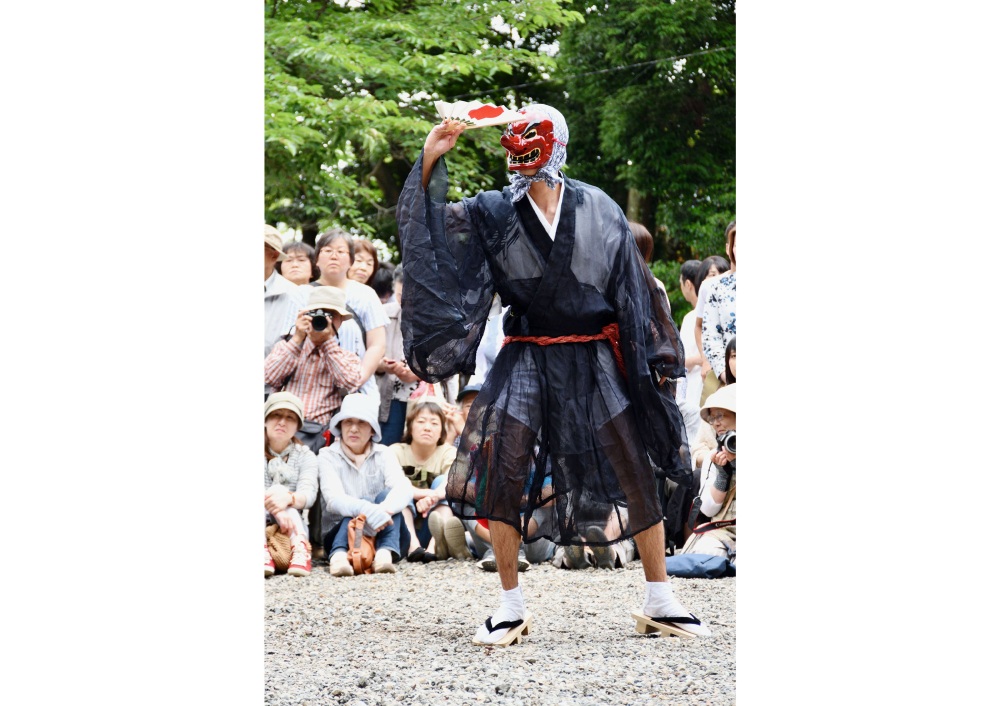

神楽【西部若連中】

七年祭の神楽は、西山に属する立石区・畑区・中寄区の若者によりお囃子も伴い奉納されます。演目には「幣の舞(ぬさのまい)」「剣の舞」「本神楽」「荒獅子」の四演目があり、特に荒獅子に登場する天狗が獅子を小馬鹿にしたような愛嬌ある動きに注目です。

太刀振【東山太刀振(東部若連中)・中ノ山太刀振(塩土区)・西山太刀振(畑区・立石区・中寄区)】

太刀振は、各地区により特徴があり、東山太刀振は「引き太刀」と言われる型の基本をしっかりと練習してから演技の稽古に入るため、安定感のある腰の据わったキメの姿勢の美しさが特徴で、「大太刀」・「橋弁慶」・「藤乃棚」・「佐倉宗五郎」・「白石噺」・「幡随院(ばんずいいん)」・「鈴ヶ森」の七演目を演じます。

中ノ山太刀振は演じ手が呼吸を合わせて緩急自在の演技が特徴で、「大薙刀」・「彦山権現(ひこさんごんげん)」・「藤乃棚」・「橋弁慶」・「伊達風俗」・「白石仇討」・「長吉長五郎」の七演目を演じます。

西山太刀振は子供たちが演じるのが特徴で、「大太刀」・「露払い」・「小太刀」・「棒振り」・「橋弁慶」・「日傘振り」の六演目が演じられ、遊びたい盛りの子供たちに礼儀や演技を一から教える師匠や世話方の苦労により大人に負けない素晴らしい太刀振が演じられます。

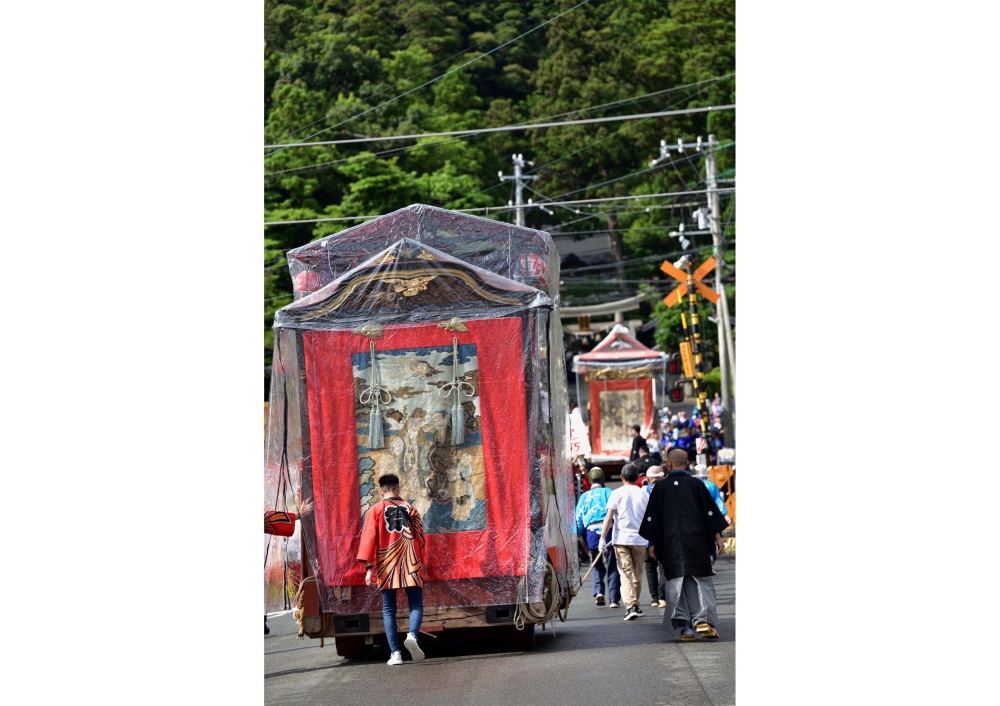

曳山芸能【東山に属する横町区・赤尾町区、中ノ山に属する本町区・今在家区(いまざけく)・中町区・大西区・若宮区】

曳山は、東山と中ノ山に属する七基の曳山が神輿の動かない二日目・三日目・五日目・六日目に神社や御旅所・本陣に参詣して、若連中による屋台囃子や子供たちによる日本舞踊・歌謡舞踊、太鼓の演奏が奉納されます。

各区の華やかに飾られた曳山で、可愛らしい子供たちの舞踊や太鼓が祭りを盛り上げます。特に二日目の山上がりでは神社の境内に七基の曳山が揃う華やかな光景は見どころです。

maruekahoがオススメする見どころ3選!

6月15日(日)神幸祭「神輿卸し(みこしおろし)」

佐伎治神社にて執り行われる神幸祭では、朝早くから所狭しと集まった祭関係者と沢山の観客で埋め尽くされた境内に、宮入りした各区の太鼓の叩き合いが始まり祭り気分が盛り上がります。

粛々と執り行われるお田植がスタートし、次に獅子と天狗のやり取りがコミカルな神楽の奉納、最後は美しい型と気迫あふれる素晴らしい太刀振が見る者を魅了します。

各種芸能が奉納されると、いよいよ祭の主役の三基の神輿が出発を迎えますが、神輿はなかなか鳥居をくぐろうとはしません。神輿の見せ場とばかりに境内を何度も行き来してダイナミックに暴れまわる迫力は圧巻で祭り気分は最高潮に達します。祭初日から七年祭の魅力が存分に詰め込まれた濃い体験が味わえます。

※場所取りは大変ですのでお早めに行くことをオススメしますが、場所によっては係りの方に移動をお願いされることがありますのでご注意ください。

6月16日(月)巡行祭「山上がり」

町内の7地区の曳山が参道を通り佐伎治神社に揃い踏みします。華やかに飾られた曳山に綺麗な着物とお化粧でおめかしした子供を乗せ、沢山の引手と共に参道を行く様は迫力満点です。

境内に揃い踏みした曳山は本殿前に並べられ華やかな光景を見ることが出来ます。一基ずつ本殿真正面に移動してすべての曳山芸能が奉納されます。若連中のお囃子や、一生懸命に演じる可愛らしい子供たちによる踊りなどの演目は見ていてとても楽しい気分になれますのでぜひご鑑賞ください。

※本殿に続く階段に座ってみることが出来ますが、いい場所を取るのは大変です。また時間が長いので水分補給などして無理はしないように注意してください。

6月21日(土)還幸祭「足洗い」

佐伎治神社を出発した三基の神輿が向かうは、長かった祭のクライマックスを飾る還幸祭「足洗い」が執り行われる鳥居浜です。

海岸には足洗いを見ようと沢山の観客が集まります。そこへ神社を出発した神輿が迫力満点の威勢のいい掛け声とともに続々と到着します。三基の神輿が揃うと祭りの見どころの一つである中ノ山神輿と東山神輿がぶつかり合いケンカが始まります。そこへケンカを止めようと西山神輿が割って入るのですが、ケンカはなかなか止まりません。神輿の警護の方も止めに入りますが、担ぎ手は止まることなく暴れまわります。この光景に観客は歓声と共に目が離せません。思う存分に暴れまわった神輿が落ち着くと「清祓い(きよはらい)の儀」が執り行われ、日も沈み静寂の中で三基の神輿が海に入る「足洗い」の姿に神聖な気分と共に祭が終わる寂しさも込み上げてきます。

※写真では堤防や波けしブロックで観覧していますが、今年は防波堤や波けしブロックでは観覧できませんのでご注意ください。観覧場所が限られるので、お早めに行くことをオススメします。

高浜七年祭の指定駐車場

高浜七年祭の指定駐車場は町内に三ヶ所あり、若狭高浜駅隣接駐車場(有料1日300円/台)・高浜町中央体育館駐車場(無料)・高浜町文化会館(無料)をご利用ください。

※駐車台数に限りがありますのでJR小浜線などの公共交通もご利用ください。

アクセス

電車:JR小浜線「若狭高浜駅」下車

車:舞鶴若狭自動車道「大飯高浜IC」より約10分

お問い合わせ

高浜町をご紹介!

高浜七年祭が行われる高浜町もご紹介します。アジアで初の国際環境認証「BLUE FLAG」を取得した美しい海が自慢の和田ビーチや、若狭富士と呼ばれる青葉山などがある自然豊かな町です。

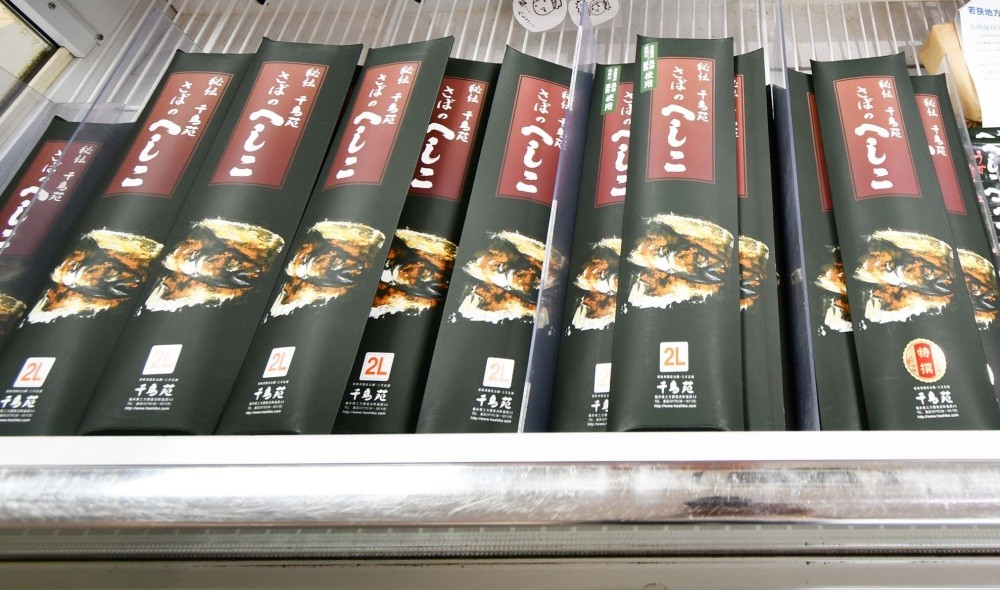

目の前の海で獲れる新鮮な海産物も自慢で、1年を通して食べられる若狭ふぐは絶品です。また毎年8月1日には若狭高浜花火大会が開催され、約4㎞にも及ぶ砂浜から、のんびりと花火を楽しむことが出来ます。

6年に一度だけの感動体験「高浜七年祭」にぜひお越しください。

6年に一度という貴重なタイミングで行われるこの祭りは、地域の誇りと人々の絆を感じられる荘厳で勇壮な伝統行事です。祭りの7日間、高浜町は熱気と興奮に包まれます。世代を超えて受け継がれてきた想いと、祭りへの深い愛情が町中にあふれ、訪れる人々もその一体感に心を揺さぶられます。

この特別な一週間、ぜひ高浜町で、目で、耳で、心で、その迫力と感動を体感してください。伝統と情熱が交差する瞬間を、あなた自身の思い出に刻みましょう。