「福井県年縞博物館」で7万年の地球を旅する|世界が驚いた「湖底の年縞」とは?【福井・若狭】

福井県若狭町に、“地球の7万年の歴史”をのぞける不思議な場所があるのをご存じですか?それが「福井県年縞(ねんこう)博物館」。

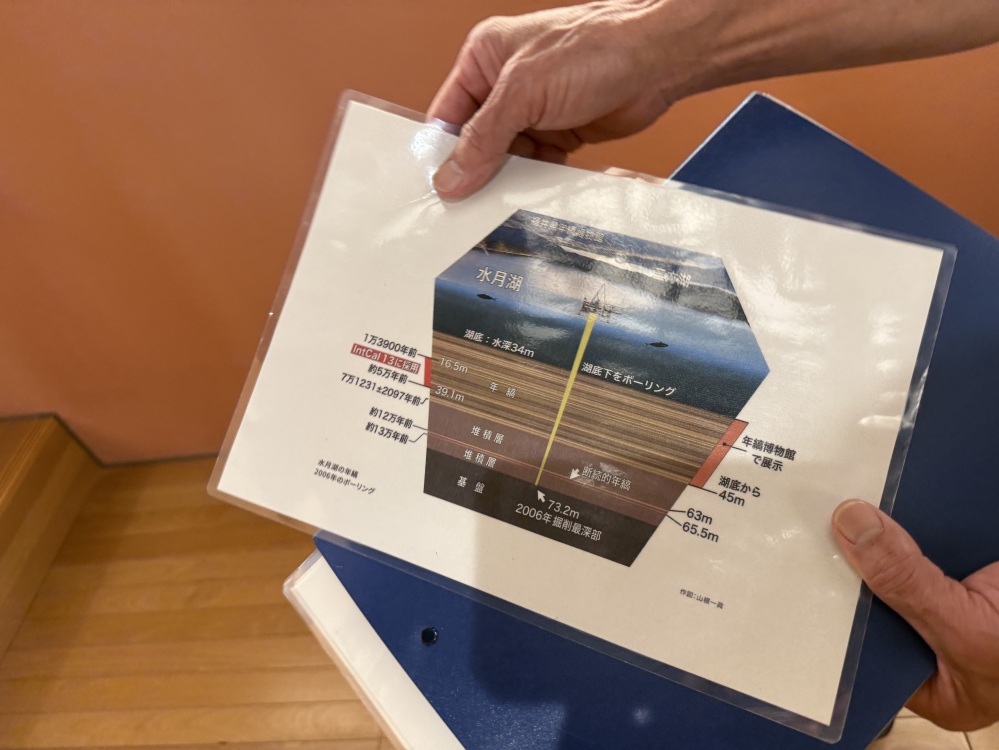

水月湖(すいげつこ)の湖底には、なんと7万年分の縞模様の地層(年縞)がきれいに積み重なっていて、世界中の研究者たちが注目しているんです。

火山の噴火や気候の変動までもが、この縞から読み取れるんだとか。まるで地球がつづった日記帳のような「年縞」。

地球のタイムトラベルを楽しんでみませんか?

HIR☺︎

福井生まれ福井育ち生粋の福井人。写真歴は20年以上。嶺北奥越を中心に福井県内の風光明媚な名勝奇勝を撮り歩いてます。

1555 view

今回は、年縞博物館の見どころを、実際に現地で案内をされている岸本さんに聞いてきました。

福井に来たなら、恐竜や自然だけじゃない、もう一つの“地球の物語”を体験できる場所としておススメです!

「年縞」ってなんですか? まずはそこから

― すみません、「年縞」って初耳でして…。

岸本さん:

それが普通なのかも知れませんね(笑)

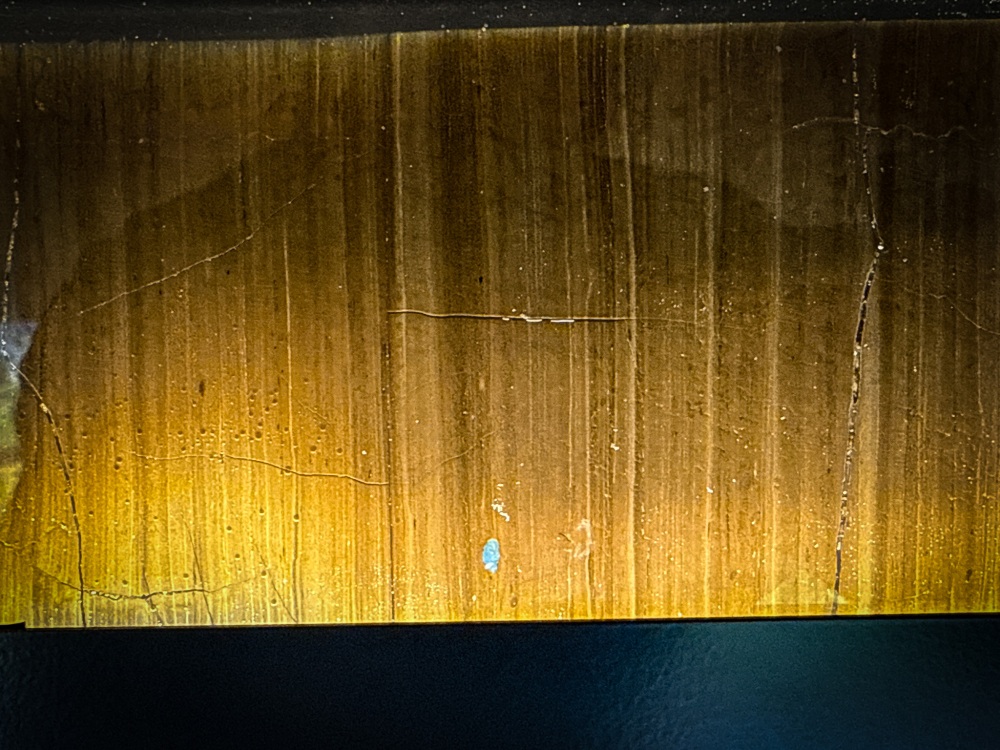

年縞とは、湖の底に毎年一層できる「泥の地層」のことです。温かい季節にはプランクトンの死骸等でできる黒っぽい層。寒い季節に鉱物や黄砂でできる白っぽい層。これが1年に一層ずつ積み重なっていくんです。

そしてここ、水月湖ではその層がなんと約7万年間、連続して積み重なっているんです。

7万年もの連続した年縞があるのは世界でここだけなんですよ。

地球の“履歴書”がここに

― 7万年…! そんなに長期間精密な記録が残るものなんですか?

岸本さん:

水深や湖底の環境が奇跡的に安定していたからこそですね。

世界中に「年縞」はいくつかありますが、これだけ長く・きれいに・連続して残っているのは水月湖だけ。

いまや、放射性炭素年代測定のズレを補正するための国際標準(IntCal)にも多くの水月湖年代のデータが採用されているんですよ。

つまり、世界中の古代遺跡や化石の年代を明らかにするものさしが、この福井にあるというわけです。

火山噴火も気候変動も、全部この縞に残っている

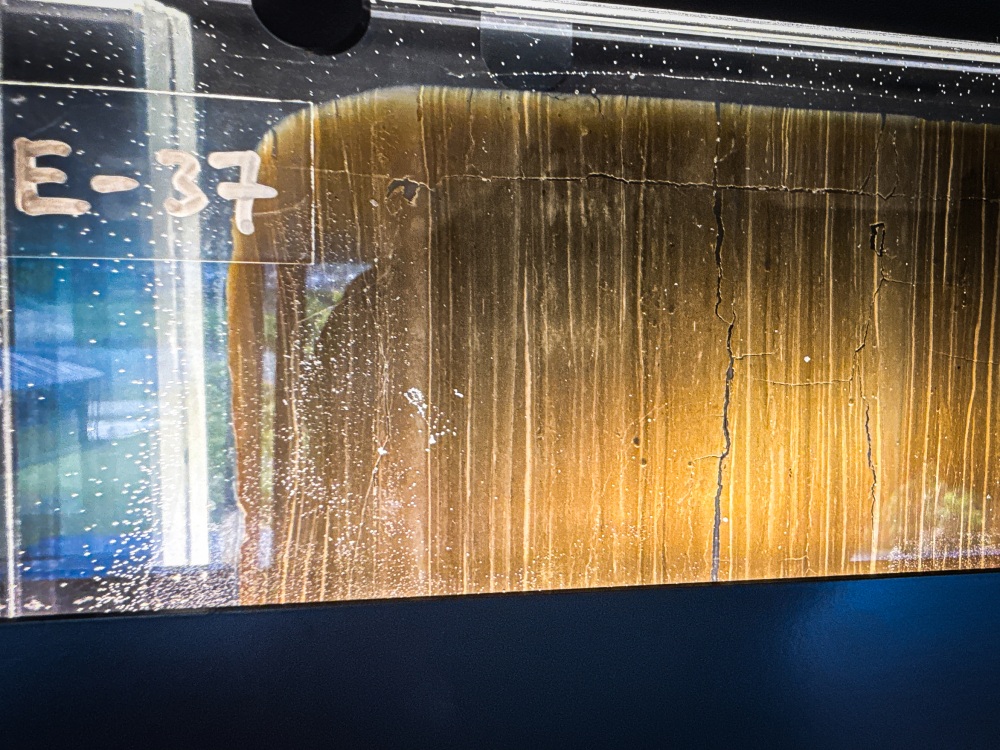

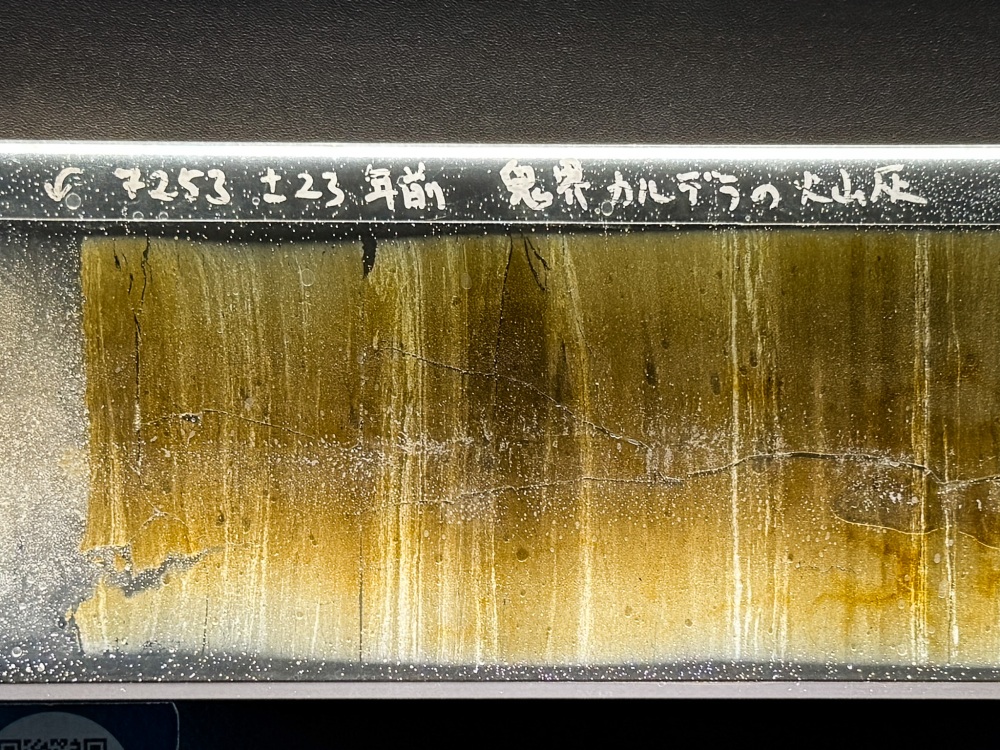

年縞には、過去の火山噴火や地震、寒冷化・温暖化の記録が含まれています。

たとえば、約7300年前に九州で起きた鬼界カルデラの大噴火では、水月湖にも火山灰が3cmも堆積しました。

その「一瞬」は、確かにこの湖の縞に刻まれています。

また、約5800年前には今よりも気温が2℃高かったことも、花粉の分析から読み取れます。

― ところで、70m以上採掘したと聞きましたが、なんで45mの7万年前から前の縞がないんですか?

それより前の記録は……?

岸本さん:

実は、そこにも秘密があるんですが……(笑)

そこはぜひ、展示室でじっくり観覧してください。「水深」と関係しているかもしれませんよ。

この問いは、年縞を“見に行く動機”の一つになるはずです。

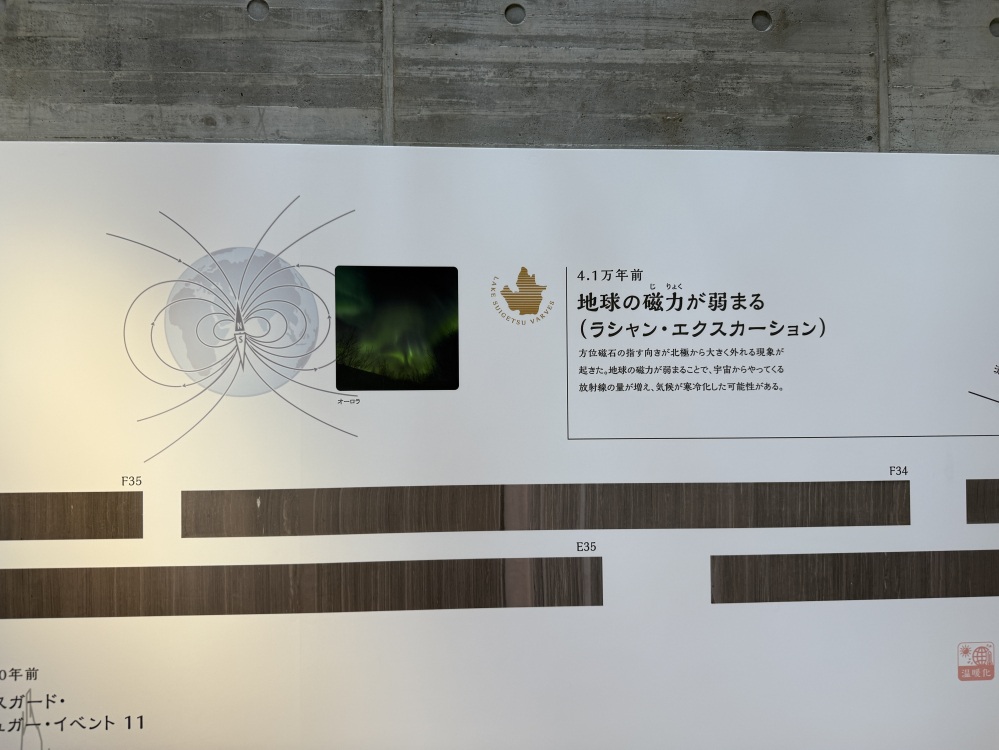

地球の磁石が“ぐにゃぐにゃ”になる時代?

ところで、展示の中に「エクスカーション」っていう聞き慣れない言葉がありました。あれは何なんですか?

岸本さん:

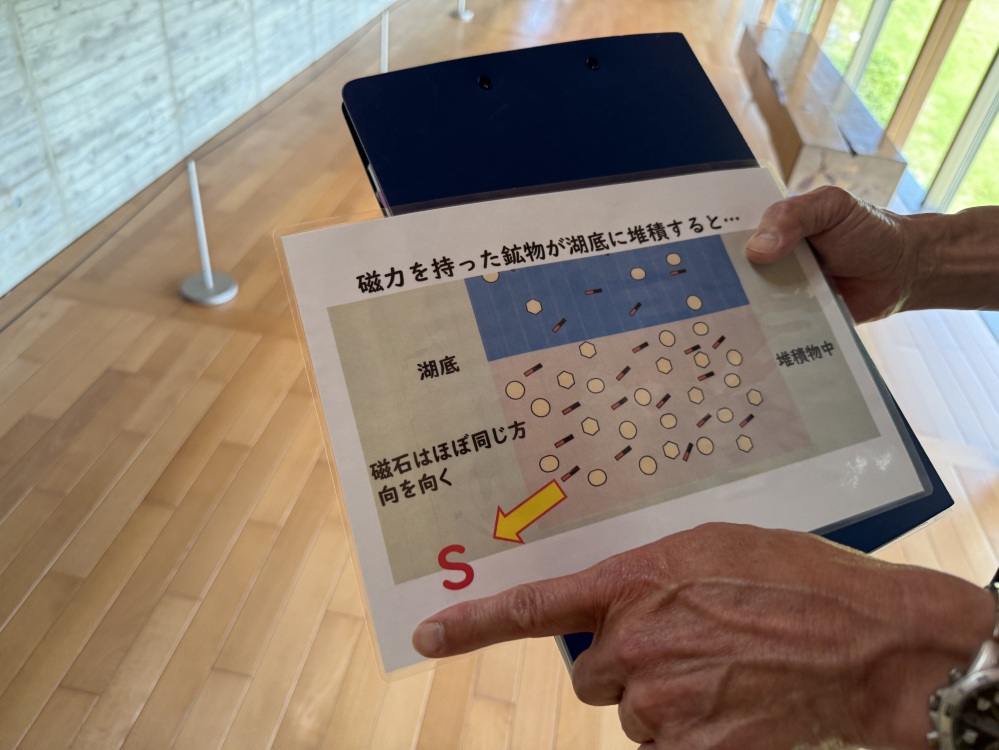

はい、あれは地磁気極(S極・N極)が移動する現象のことなんです。

本来、地球には地場があります。その磁場が弱まると、SとNの磁極が移動することがあるんです。

完全に逆転する「地磁気逆転」もありますが、地磁気極が赤道を越えて移動し、元の位置まで戻ってくることを「エクスカーション」と呼びます。

そのとき地球の磁力はとても弱まっているので、宇宙からの放射線(宇宙線)が地表に多く降り注ぐようになります。

― 宇宙線が多くなると、何が起きるんですか?

岸本さん:

面白いのが、宇宙線が雲をつくりやすくすると言われていることです。

つまり、雲が増える → 日照が減る → 地球が冷える → 寒冷化。

そんな気候変動が、エクスカーションの時期と重なっていることが、年縞の記録からわかってきました。

― まさかそんな宇宙スケールのことまで、あの“縞模様”に残ってるとは…

岸本さん:

不思議でしょう? でも、年縞に含まれている鉱物は、その年の地磁気の向きを記録しているんです。

だから、年縞を調べることで「この時期、地球の磁場が弱まったな」ということまでわかるんですよ。

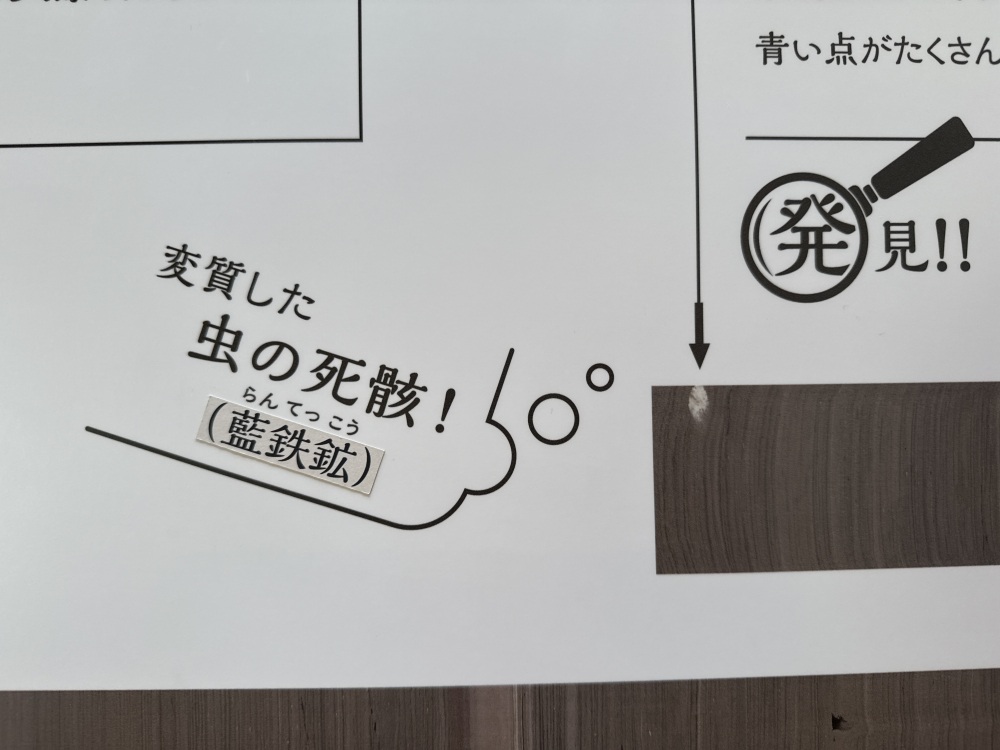

—―展示の中で、ひときわ目を引いたのが、あの鮮やかな青い鉱物のようなもの。あれは何なんですか?

岸本さん:

あれはもともと虫などの生き物が埋まっていた所なんです。それらの死骸の成分が変質してできた藍鉄鉱という鉱物なんです。

白い藍鉄鉱が空気に触れると青く発色する。そうして幻想的な”生き物由来の鉱物”が7万年の年縞の中に時折見られます。

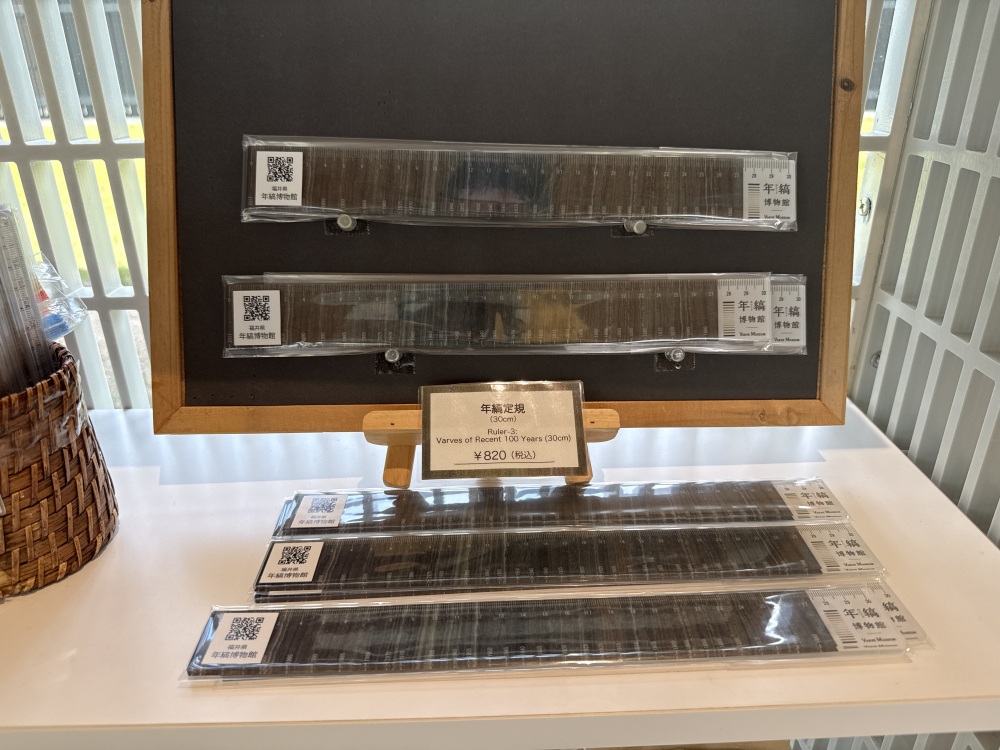

ユニークなお土産も!

――見学の最後に立ち寄ったミュージアムショップ。お土産も、なかなかユニークですね。

岸本さん:

そうなんです。人気なのは、年縞をモチーフにした“ネクタイ”と“定規”なんですよ。 ギャラリーにある標本(E40やF15など)をモチーフにしています。

30cm定規は最近の100年をプリントしたものです。誕生年の縞などが確認できる定規となっています。

※この取材時 ネクタイは人気で売れてしまい欠品中でした (再発注中とのこと)気になる方は来館時にショップで確認を。

定規はお手頃価格で、親子連れや学校の教材としても人気とのことでした。

未来につながる“過去”に出会う場所

福井県には、全国でもめずらしい“時の博物館”があります。年縞博物館――それは、地球が7万年かけて書き残した、自然の「年表」のような場所。

難しい知識がなくても大丈夫。展示の仕掛けや映像、案内員さんのガイドで、まるで地球の時間旅行に出かけたような感覚が味わえます。

ここでは、大昔の火山噴火や気候変動、湖に積もった一粒の鉱物までが、リアルな物語として目の前に広がります。

「地球って、こんなふうに動いてたんだ!」と、大人も子どもも、つい夢中になってしまうはずです。

旅先で「ちょっと知的な体験」をしたいとき、雨の日でもゆっくり楽しめるスポットを探しているとき――

そんなときは、ぜひこの年縞博物館を訪れてみてください。「こんな場所が福井にあったんだ」と思える発見が、きっとあります。